tomoko

tomokoTOEIC600点を取るにはどうしたらいいですか?

TOEIC600点は独学でとれるものでしょうか?

実はこの質問はよくいただきます。

TOEIC600点の英語のレベル

TOEIC600点の英語のレベルについて、TOEIC公式サイトで公開されている2019年7月に実施された試験の平均スコアを元に考えてみましょう。

TOEICは年間10回実施されており、その平均スコアは毎回580~590点付近です。

このことからTOEIC600点になると他の受験者より頭1つ抜け出てることとなり、初心者から中級者レベルに入ったと言ってもよいのではないでしょうか。

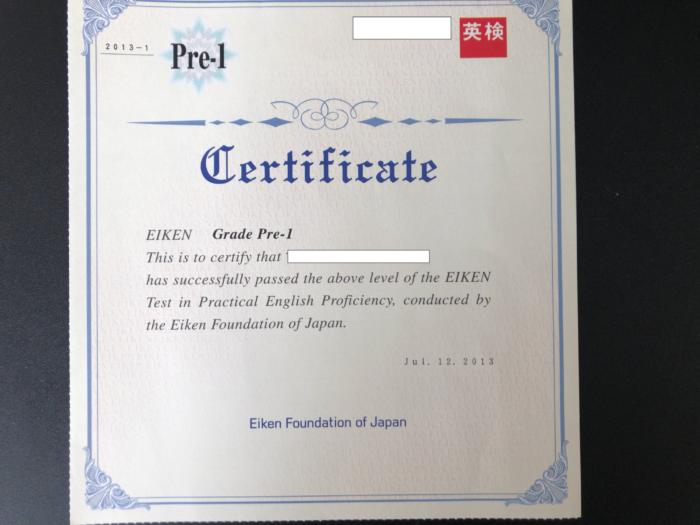

TOEIC600点英語力はどれくらいなのかというと、英検で言うと英検2級を合格するくらいです。

私が英検2級を合格したころは、英会話は流ちょうにはできませんが、いつも使うフレーズであればスラスラと出てきて、単語をポツポツと並べて最低限のコミュニケーションが取れるくらいでした。

私の元会社の同僚でTOEIC600点をとった男性社員は、メールはGoogle翻訳を使いながら文法的に誤りはかなり含まれながらもやり取りをしていました。

この男性社員は時々電話対応もしていますが、うなずくかYes、Noと単語レベルでの返答のみでなんとかコミュニケーションが取れている状態でした。

TOEIC600点の評価とは

ではTOEIC600点の第三者からの評価とはどういったものでしょうか?

就職活動での評価

実は、就職活動をしている大学生からもTOIEC600点というの数字はよく聞きます。

以前就職活動を終えたばかりの大学4年生から聞いたことがるのですが、履歴書に書くのに600点という数字は採用する側よりいい反応があったそうです。

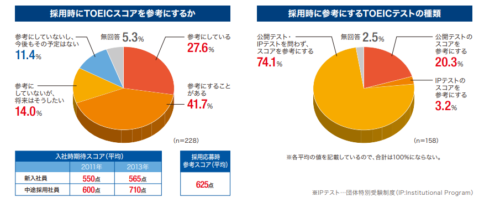

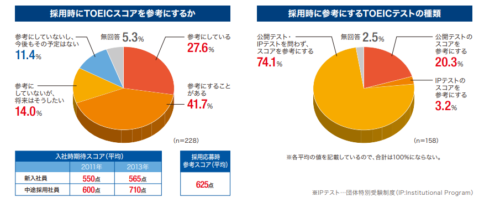

その証拠として、TOEIC運営企業であるIIBCが作成した報告書「「上場企業における英語活用実態調査2013年報告書」では、採用時に7割の企業がTOEICのスコアを参考にすると報告をしています。

引用元:http://www.iibcglobal.org/library/default/toeic/official_data/lr/katsuyo_2013/pdf/katsuyo_2013.pdf

新入社員の平均スコアが500点半ばなので、TOEIC600点を就職活動時にすでに取っていたら評価をすべきポイントとなるのでしょう。

会社での評価

では、社会人になってから、会社での評価はどういったものでしょうか?

私の住む愛知県はあのTOYOTAのおひざ元なので自動車関連の企業がたくさんあります。

それらの企業では昇進にはTOEICの点数がある程度求められます。

よく設定されている点数がTOEIC600点なのです。

とある有名自動車メーカーでは係長以上に昇進するのに600点は必須と言われています。

転職する際の評価

転職する際の、評価としてはどういった感じでしょうか?

転職したい先がどういった仕事がでTOEICの点数設定も異なります。

英語を使って仕事をしていかなくてはならない職であれば、TOEIC900点というのは最低ラインではないでしょうか。

また英語は全く使わない職であれば、必須のスコア設定はないでしょう。

しかし履歴書にTOEICのスコア記載があれば、英語力として評価をするだけでなく、仕事でも頑張れる人だろうという評価を得られるはずです。

その際にはやはり600点以上の数字と、どうやってその点数を取ったのかについて話をできる準備をしていくと面接の際にプラスの評価となる可能性があります。

日本国内の企業で英語を使わない職に転職をする場合であれば、TOEIC600点は十分に自分をPRできる武器となります。

TOEIC600点は独学でとれるのか

ではTOEIC600点はスクールに通うことなく独学でとれるスコアなのでしょうか?

もちろん、可能です!

TOEIC600点は絶対に独学でとれるスコアです!!

学生時代から英語が苦手な人でも、長い間英語に触れていない人でも、絶対に600点は独学で取れます。

なので自信をもって勉強をスタートしましょう。

TOEIC600点のスコアシートと600点を取るための戦略

ここからはTOEIC600点のスコアシートを参照しながら、600点を取るための戦略について考えてみましょう。

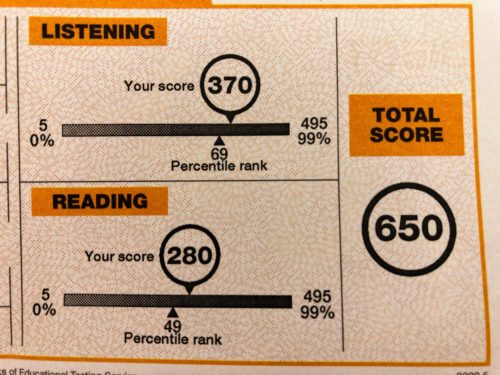

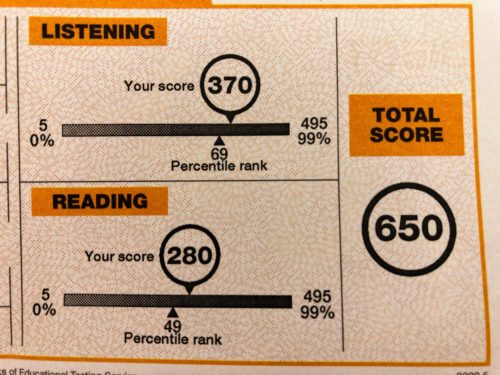

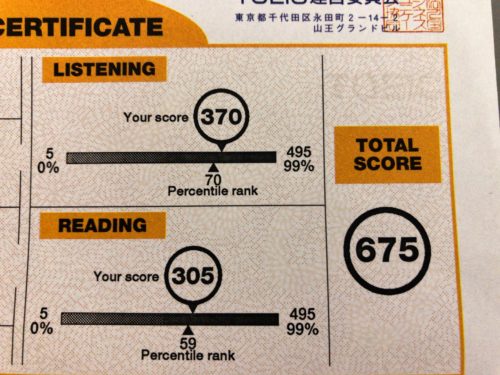

600点のスコアシート

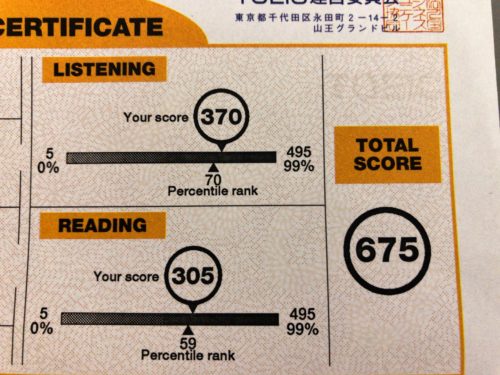

参考までに私が600点台の時のスコアシートがこちらです。

600点を取るための戦略

多くの人がリスニングセクションのほうが点数が高いと思います。

私のスコアシートでもリスニングセクションのほうが点数が高いです。

つまり、初心者の人が点数を伸ばしやすいのはリスニングセクションなんです。(たまに例外もありますよ)

TOEICの満点は990点で、600点の場合だと全体に対し6割程度正解をすればよいわけです。

超難問を1問正解しても5点、誰でもわかる易しい問題を1問正解しても5点です。

易しい問題を確実につぶしてをしていきながら6割正解をすれば600点は取れます。

具体的な点数では、リスニングで350点リーディングで250点を目安に学習をするとよいでしょう。

ではどのPartで点数を伸ばせば近道なのでしょうか?

リスニングセクションではPart1とPart2が初心者の方でも学習がしやすい箇所です。

リーディングセクションではPart5がおススメです。

Part1、2、5を優先的に学習をするとよいでしょう。

TOEIC600点を独学でとるための学習方法

今回はTOEICのスコア取得が最優先の方向けにTOEIC600点を独学でとるための学習方法を書きます。

ですので、英語力全体を伸ばしながらTOEICのスコアを伸ばしたい方向けではありませんので、その点はご了承ください。

英語力を伸ばしながらという方は↓こちらの記事を参考にしてください。

中学校英語レベルを復習

中学校レベルの単語や文法が不安な人は、まずは中学校英語レベルを復習しましょう。

この期間はTOEICの教材を使う必要はありません。

高校入試レベルの本で単語と文法編を1冊づつやるとよいでしょう。

リスニングPart1&2の学習

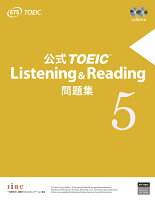

リスニングセクションは公式問題集だけで十分です。

公式問題集を使う最大のメリットは、本番のナレーションと同じ声で練習ができることです。

現在最新の問題集は「5」ですが、この最新のものから学習をスタートしましょう。

なぜなら最新の問題傾向を最も取り入れた練習問題が掲載されているからです。

学習方法はひたすら付属のCDを聞くことです。

Part1の学習方法

Part1の学習方法は、聞きながら脳内に読まれた英文を映像化する練習をおススメします。

世の中にはリスニング力Upのためにディクテーションをおススメしている方が多数いますが、TOEICのスコアを上げるためだけならディクテーションは一切必要ありません。

私自身が、ディクテーションをすることなくTOEIC900点を取得できたので「ディクテーションの必要はありません」と声を大にして言います!

ディクテーションをすると時間がかかりますし、手も疲れます。

リスニング力にはとてもいい学習方法ですが、効率用スコアアップをしたい場合は音声を何度も聞いたほうがよいです。

音声についても100%のスピードで速く感じた場合は遅めのスピードで練習を始めるとよいでしょう。

最終的には120%の速めのスピードで、英文の映像化練習をすると本番の音声が遅く感じてとてもよいです。

何度も同じ問題を解いて、内容を覚えてしまっても構いませんのでしつこく繰り返し映像化するトレーニングをしてください。

どうにも飽きてしまったら、別の公式問題集に取り組むとよいでしょう。

つまり公式問題集最新のものに飽きたら、一つさかのぼって前の号に取り組むといいですよ。

Part2の学習方法

Part2の学習方法は問題を解くコツがあるので、そこをまずは問題を解くコツを市販の教材で確認してから公式問題集で解答テクニックをひたすら練習をしましょう。

解答テクニックについてはいろいろ出版されていますが、私はこちらがおススメです。

テクニックについては著者によって微妙に異なりますので、たくさん読むと返って混乱してしまいます。

「この1冊」と決めて1冊だけ取り組むことを強くおススメします。

解答テクニックを確認したら、そのテクを身体で覚えるために公式問題集を利用してひたすら練習です。

私の場合は、TOEICスコアアップ専門講師の中村澄子先生のテクニックでひたすら練習をしました。

Part2は問題文音声の最初の出だし、WhyやHowなどといった5W1Hをしっかり聞き取ることが重要なポイントの1つです。

公式問題集付属の別冊解答に記載されているPart2スクリプト(問題の英文と解答の英文が印刷されている)部分をコピーをして、このような正答を選ぶためのポイントとなる部分にマーカーで目立つように色をつけ、その他合わせて気を付けておきたいことを書き込みしました。

この作業を私がTOEIC受験をしていた頃の公式問題VOL.3~6の4冊を利用して丁寧に実施。

作業後は最初はスクリプトを見みつつ、書き込みしたポイントも読みつつ、1つ1つ音を聞きました。

そこで気づいたことをさらに書き込みを加えていきました。

例えば…「whatをよく聞き逃す」「受け身の質問ものが苦手」など。

この自分で書き込みをしてカスタマイズしたスクリプトを通勤カバンに入れて通勤時間に何度も音声を聞きながら解答テクが使いながら正解を選べているのかを確認していました。

Part5の学習方法

Part5は文法的要素と単語力要素の問題が含まれています。

ですのでPart5の学習方法の大前提として、必要な単語力と文法力がなければなりません。

しかしTOEIC600点狙いであれば膨大な単語や詳細な文法知識は必要ありませんので、ご安心ください。

単語数で言うと中学校レベルにプラス300語程度で大丈夫です。

文法知識であれば、薄めのTOEIC Part5に特化した解答テクニック本を仕上げたら十分ですよ。

おススメの単語本はベストセラーの金のフレーズです。

1日10個づつなんてチマチマ進めずに50~100個づつでサクサク進めていきましょう。

日本語を見て英単語を言うまでやる必要はありません。

英単語を見て3秒以内に代表的な日本語訳1つだけ言えるだけで十分です。

金のフレーズには有料ですがiPhoneアプリもあります。

アプリ版も併せて使うと隙間時間により効率的に覚えることができます。

Part5の解答テクニックは「TOEIC(R) TEST 英文法 出るとこだけ!」を圧倒的におススメいたします!

解答テクニックの基本中の基本を33個の鉄則にまとめてくれています。

とても分かりやすく、必要最低限のことがコンパクトにまとまっていて本がとても薄い!

ですので初心者の方でも挫折することなく1冊学習をスピーディーに終えることが可能です。

「金のフレーズ」と「英文法でるとこだけ」の学習を終了したら、公式問題集で実践練習をしましょう。

その際には必ず本番さならがに解き、Part5に何分かかっているのか?確認をしましょう。

600点狙いであれば、Part5とPart6で併せて20分程度で終えなくてはなりません。

解答テクニックを活用しながら瞬時に解く、分からない問題は適当にさっとマークをして次へ進める、練習をするのです。

Part5で1問マークをするのにどれくらいの秒数がかかっていますか?

理想は1問5秒以内にマークです。

TOEIC全体的な解答テクニックを知りたい方向けには「TOEIC(R)テスト 中学英文法で600点!」をおススメします。

私のおススメ本以外で良い教材を見つけるには、「英語教材完全ガイド2019-2020」を利用するのもおススメです。

ど~しても時間のないあなたにおススメの教材

仕事が忙しくて本を開いての学習が難しい!ど~しても時間のないあなたにおススメの教材もご紹介しておきます。

隙間時間で効率よく、必要最低限の学習でチャレンジをする方法です。

中学校レベルからやり直しからスタートし、TOEIC専門講師による動画授業と本番さながらの実践問題が20セット(200問1セット)で試験対策をすることが可能です。

しかし有料アプリのため月額2980円が必要です。

コスパで言うなら本を購入して学習されることが良いのですが、隙間時間を有効活用して学習を進めていきたい忙しい方にはこういった有料のアプリを積極利用することもありではないでしょうか。

時間をお金で買えると思えば、決して高くない価格です。

TOEIC試験本番で使いたいお役立ちアイテム

TOEIC試験本番でぜひ使いたいお役立ちアイテムも紹介します。

それはマークシート専用のシャープペンです。

このシャーペンは芯が1.3mmある太いものですが、この太さがあるからこそマークシート用紙が非常に塗りやすいのです。

Part5を本番で解いている最中は、1問早い場合は5秒以内遅くとも10秒以内に解く必要があります。

そのスピードの中で通常のシャーペン0.5mmなどを使っていたらマークシートの塗りつぶすのに何秒かかりますか?

1秒でも無駄にしたくない状況で、ぬりぬりと何度もシャーペンを走らせている余裕はありません。

正解のマークを一度でさっと塗れる専用のこのシャーペンを絶対に使いましょう!

その他に本番に絶対に忘れてならないのが腕時計です。

会場によっては時計がない場所もあるので、忘れずに腕時計を持っていきましょう。

Part5&6が20分以内に解けそうなのかどうか?確認ができないことがないと、精神的に追い込まれることは間違いないですよ!

まとめ

TOEIC600点は就職・昇進・転職に役立つ武器です。

TOEIC600点は独学でも十分に狙えるスコアです。

中学校レベルの復習をし、TOEIC専用の単語本と解答テクニック本を使ってTOEIC対策の基礎を固めたらTOEIC公式問題集でひたすら練習をしましょう。

Tomokoのなんでも無料相談コーナー

英語、今日も勉強しましたか?

勉強できてないな~感じた方は、教材選びの悩みや、学習計画の悩み、仕事をしながらドコから手をつけていいのか分からずにいらっしゃるのかもしれません。

もしもあなたが、英語学習に関すること、仕事で英語を使ってみたいけどどうしたらいいのか分からないなどの悩みをかかえているのでしたら、それを私にぶつけてみませんか?

外資系の会社ってどんなところだろう?転職の仕方などでも構いませんよ♪

あなたが抱えている悩みや不安が、私の経験をお伝えすることで少しでも解決できるかもしれません。

遠慮は一切不要ですので、いつでもお気軽に相談してくださね。

コメント